Quién manda en el mundo digital: cómo las Big Tech están escribiendo las reglas que controlan tu vida online

Estimados, este artículo analiza cómo las reglas ya no se imponen por la fuerza, sino que se legitiman en silencio, disfrazadas de sentido común.

A veces las decisiones que más te afectan no ocupan los titulares. Ni se discuten en la tele. Ni aparecen en Twitter.

Este año, mientras el mundo miraba guerras, inflación y elecciones, las grandes empresas tecnológicas se metieron en la mesa donde se definen las reglas que van a ordenar Internet, los datos, la inteligencia artificial y la información que circula en la red.

Y no fue una filtración.

Fue legal. Fue diplomático. Y casi nadie se enteró.

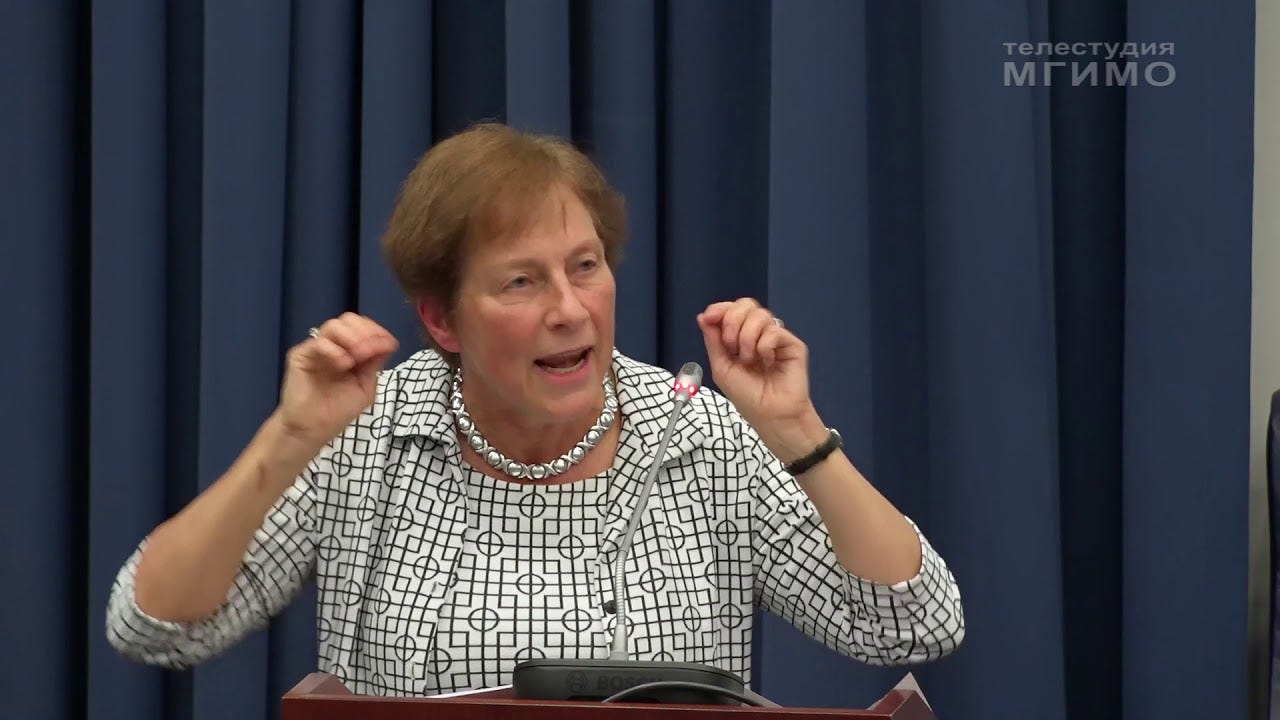

Este artículo cuenta cómo las Big Tech empezaron a escribir las normas que van a regir el mundo digital, con aval de Naciones Unidas. Y por qué [como bien señaló, nuestra querida, Martha Finnemore] el poder más peligroso no es el que grita, sino el que se vuelve sentido común antes de que te des cuenta.

[Porque cuando las reglas ya están escritas, discutirlas es llegar tarde.]

Escrito por Luciana Morena Sarapura*

La Organización de las Naciones Unidas autorizó que borradores de resoluciones en comercio digital, inteligencia artificial y ciberseguridad pudieran ser redactados con la asistencia directa de sistemas de inteligencia artificial generativa desarrollados y controlados por grandes corporaciones privadas como Microsoft, Tencent y Palantir.

Lo que a primera vista podría parecer una evolución técnica en la diplomacia multilateral es, en realidad, un giro profundo y preocupante en el equilibrio del poder normativo global. Estas empresas, que tradicionalmente han dominado la infraestructura tecnológica mundial, ahora asumen un rol directo en la creación de las normas que regirán los ecosistemas digitales en los que operan.

Para países del Sur Global, como Argentina, Sudáfrica e Indonesia, esta práctica representa una cesión inaceptable de soberanía normativa y una privatización velada de la diplomacia internacional. La crítica no es menor: poner en manos privadas la redacción de normas multilaterales supone un riesgo grave para la igualdad y la justicia en la gobernanza global.

Aquí resulta fundamental detenerse en el aporte teórico de Martha Finnemore. En su obra National Interests in International Society (1996), Finnemore sostiene que los intereses nacionales no son datos objetivos o naturales, sino construcciones sociales moldeadas por las normas compartidas que definen lo que es legítimo y aceptable en la interacción internacional.

El poder, según Finnemore, no radica únicamente en la fuerza material o coercitiva, sino en la capacidad de definir qué conductas son consideradas legítimas, qué objetivos valen la pena y cómo deben actuar los actores internacionales.

Cuando las grandes corporaciones tecnológicas redactan borradores de resoluciones que influyen en las políticas internacionales, están haciendo algo más que un aporte técnico: están escribiendo las reglas del juego, moldeando las fronteras de lo posible y estableciendo los límites dentro de los cuales los Estados y otros actores deben moverse.

Este [fenómeno] desafía las bases mismas del derecho internacional tradicional, que se fundamenta en la soberanía estatal y la igualdad formal de los Estados en la toma de decisiones multilaterales. En la práctica, esta igualdad se vuelve ilusoria cuando ciertos actores privados concentran la capacidad normativa y logran que sus intereses sean aceptados como universales.

Además, la decisión de la ONU ha sido presentada como un avance necesario y neutral para agilizar procesos complejos, naturalizando una privatización normativa que debería ser objeto de un debate público y democrático mucho más profundo.

Lo que está en juego es mucho más que la eficiencia: es la arquitectura moral y jurídica del orden digital global. La privatización de la norma implica que quienes controlan la tecnología y el acceso a la información determinan también los estándares éticos, legales y políticos que otros deberán seguir.

Argentina y otros países del Sur han denunciado que esta dinámica reproduce patrones históricos de exclusión y subordinación, dando lugar a una suerte de colonialismo digital donde las periferias no solo quedan fuera de la economía de la innovación, sino también de la definición de las reglas que regulan esa economía.

Finnemore nos ayuda a comprender que las normas internacionales son socialmente construidas y que el poder efectivo reside en quienes logran naturalizar sus intereses como intereses generales. Así, la creciente influencia de las Big Tech en la diplomacia normativa representa no solo un desplazamiento del poder, sino también un cambio en la legitimidad misma de las normas que rigen el sistema internacional.

Por otro lado, el derecho internacional, anclado en principios de igualdad soberana y deliberación pública, muestra sus límites ante esta nueva realidad. Las normas clásicas no alcanzan a regular las estructuras de poder algorítmico ni las capacidades estatales de facto que poseen estas corporaciones.

Esta insuficiencia no es inocente: al no actualizar sus categorías y mecanismos, el derecho internacional se vuelve funcional a la perpetuación de desigualdades estructurales, legitimando la exclusión normativa de los Estados periféricos y la privatización de espacios decisionales claves.

En última instancia, el poder normativo hoy se juega en la capacidad de definir las reglas del juego —quién puede jugar, con qué fichas y bajo qué condiciones.

Quienes controlan la escritura de esas reglas, controlan también la distribución del poder global. Y ese control no se impone solo con la fuerza o la riqueza, sino con la habilidad de imponer una visión del mundo que se acepta como natural e incuestionable.

Este episodio en la ONU es apenas un síntoma de un cambio estructural más profundo en la gobernanza global. En la era digital, dominar la tecnología ya no basta. Es imprescindible dominar la palabra, la norma, el sentido de lo legítimo.

Porque, en la política global, el silencio y la invisibilidad son formas sutiles pero poderosas de hegemonía.

*Estudiante avanzada de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Salta

Bibliografía

Finnemore, M. (1996). National interests in international society. Cornell University Press.

Clarín. (2025, junio 14). Argentina denuncia la privatización normativa digital en la ONU. Recuperado de https://www.clarin.com/mundo/argentina-denuncia-privatizacion-normativa-onu_0_xxxx.html

The Guardian. (2025, junio 12). UN lets Big Tech draft AI regulation proposals, raising sovereignty concerns. Recuperado de https://www.theguardian.com/world/2025/jun/12/un-big-tech-ai-regulation

United Nations. (2025). AI and Digital Governance Forum: Official Report. New York: UN Press.